1、文獻查證

1. 病因

壓瘡常見的發生原因:

(1)活動力及感覺能力差、無法自行活動身體及未定時翻身者。

(2)大小便失禁、長期使用尿布者。

(3)照顧技巧不當,如在挪動病人時採用拖拉方式、床單或衣服皺摺不平整。

(4)營養不良、貧血、弱病質、老年人、水腫等病人,都有可能發生壓瘡。

2. 臨床症狀

壓瘡(Pressure Ulcer)又稱褥瘡(Bed Sore),是人體的局部組織,尤其是骨突處,因為長時間受壓而導致血液循環受阻造成的組織損傷。高齡且長期臥床病人是壓瘡的高危險群,根據文獻報導其發生率高達15~35%。臨床經驗中有部份家屬因為傷口評估與照護經驗不足,將褐色或黑色焦痂覆蓋的傷口外觀誤判為乾燥且乾淨的傷口,而自行在家照顧,當傷口出現感染甚至由焦痂處流出膿液時,此現象俗稱「金包銀」(台語)即為傷口感染。嚴重者甚至造成致命的敗血症,由此可見,正確壓瘡傷口照護是很重要的。

壓瘡好發部位:

因不同姿勢擺位,身體骨凸處受壓也有所不同,一般常見壓瘡好發部位如下:

平躺:枕骨、肩胛骨、手肘、尾骶骨、足跟。

側臥:耳翼、肩胛、手肘外側、股骨粗隆、膝內側、膝外側、足踝外側。

坐姿:枕骨、坐骨棘、足跟。

3. 治療方式

Schultz等學者於2003年提出以TIME做為傷口床管理(Wound Bed Preparation, WBP)之原則,TIME是一組英文字之縮寫,代表意義如下:

T: Tissue assessment and the management of nonviable tissue deficis:針對傷口床中無活性及壞死組織進行清創處置。

I: Infection and Inflammation control:控制發炎或感染。

M: Maintenance of Moisture balance:需維持傷口適當的潮濕度。

E:Promotion of epithelial advancement of wound Edges:促進傷口周圍上皮之新生。

運用TIME於壓瘡傷口床管理,能有效控制傷口於癒合的環境。良好的傷口床管理有利於後續皮瓣重建或植皮手術,能快速縮短開放性傷口的階段,進而改善病人生活品質。

壓瘡傷口深度共分為四級,一級壓瘡為皮膚完整,但表皮呈現持續性的發紅,用手指壓迫發紅處時,其紅斑處不會反白。此時加強翻身,運用減壓設備如:氣墊床或水墊等進行減壓能避免持續惡化。二級壓瘡為表皮或真皮層的部份皮層損失,傷口會出現破皮及水泡的形成,除進行減壓外,可選擇適當的人工親水性敷料,能維持傷口維持於適當潮濕的癒合有助於傷口癒合。三級壓瘡已深及皮下脂肪組織、四級壓瘡為全皮層損傷,可由傷口床看到筋膜、肌肉或骨頭。除了上述的四級壓瘡之外,如果局部組織因為持續性的受到壓力,組織造成受損但皮膚仍然完整呈現瘀紫、紅褐色等情形稱為疑似深部組織損傷(suspected deep tissue injury, DTI)。有些壓瘡傷口被褐色或黑色的焦痂覆蓋,導致未能分辨組織受損之層度,稱為無法分(Unstageable)的壓瘡。當傷口因組織壞死會出現腐肉或焦痂,需由醫師選擇適當的方式進行傷口清創,並運用敷料提供傷口適當的潮濕,傷口太乾燥會抑制上皮新生,太過潮濕則使傷口浸潤影響癒合。同時,須控制並觀察傷口發炎或感染之現象。對於傷口床邊緣需探查是否有深入的隧道或潛行性傷口之發生,評估是否有過度肉芽增生,結痂、過度角化等影響上皮新生之情形。

4. 照護措施:

(1)增強病人皮膚保護及預防,每天確實檢視皮膚狀況,攝取足夠營養及水分。

(2)使用弱酸性或中性沐浴精,維持身體清潔;選擇合適的保濕劑,維持皮膚濕潤度。

(3)保持臀部皮膚乾爽,減少局部組織壓力,每兩小時翻身一次,可使用枕頭、水球、L型枕或小棉被協助減壓。

使用氣墊床仍需每兩小時翻身。

(4)維持床單、衣物平整,降低摩擦皮膚的機會。

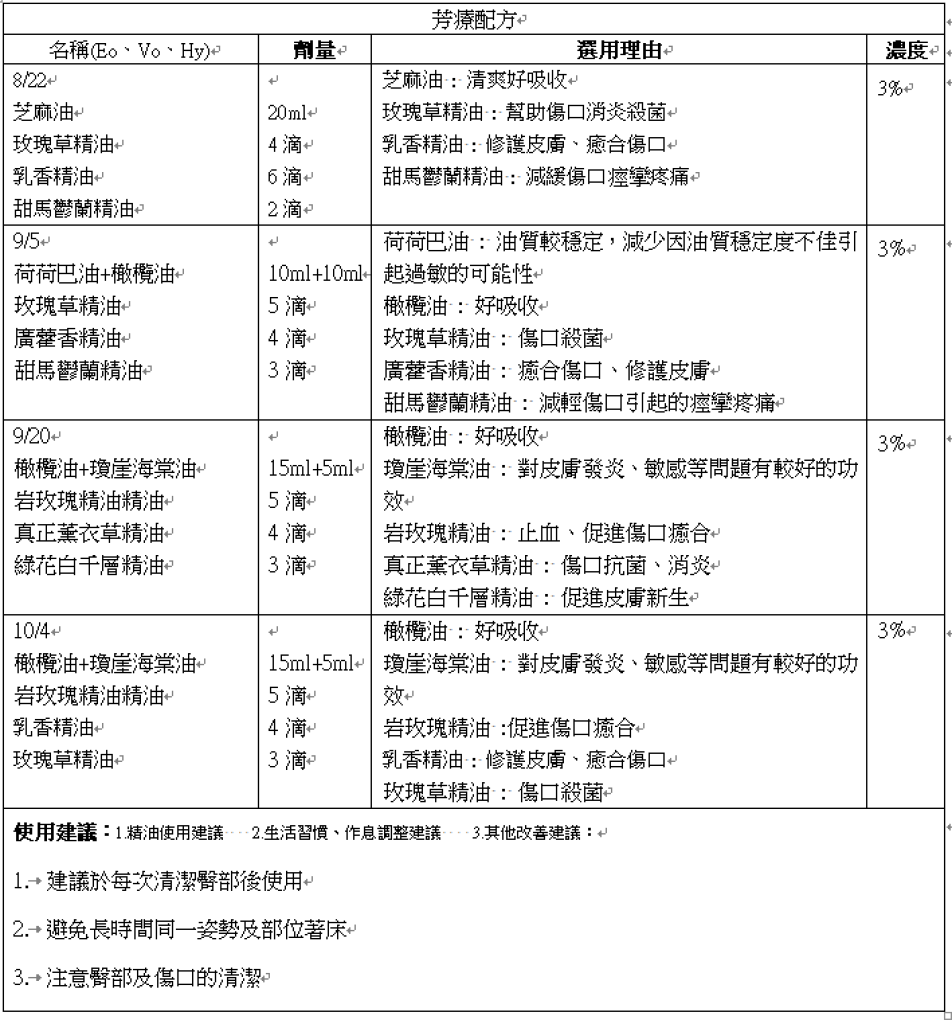

2、芳療措施

3、芳療評值

4、個案回饋