文獻查證

一、病因:

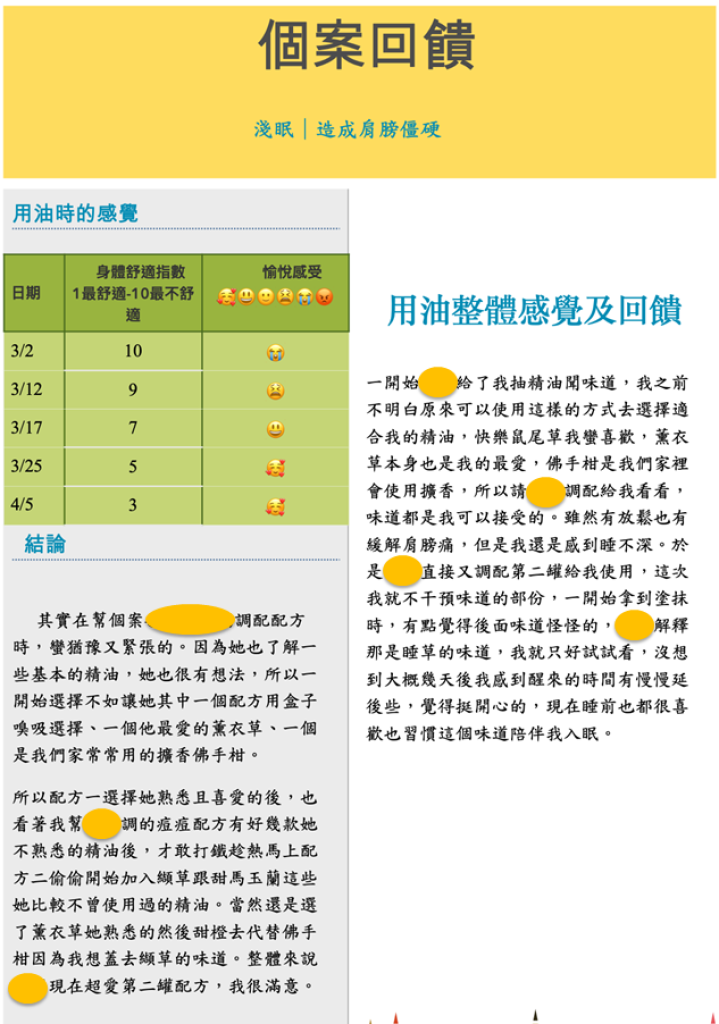

睡不好淺眠,容易醒

二、臨床症狀:

- 褪黑激素分泌減少

- 泌尿系統弱化,入睡後頻尿

- 更年期躁熱、盜汗

- 慢性疾病影響睡眠品質

- 憂鬱、壓力等心理因素治療方式

人一生的時間約有三分之一時間處於睡眠,睡得好自然神清氣爽,睡得差會影響會白天生活。根據統計,全台灣約有三分之一近七百萬人口有睡眠障礙,其中又以失眠和睡眠呼吸中止症占大多數。睡眠本是人類一個自然的生理活動,人們從以前的日出而作,日落而息,到了近代工商業發達之後,睡眠時間愈加往後延長,再加上一些生活經濟壓方,於是失眠成為現代人常見的困擾之一。

有失眠困擾的人不外乎是入睡困難或睡眠維持困難,造成睡眠品質差或睡眠時間減少,隔天醒來沒有睡眠飽足感而仍有疲倦感。依據國際睡眠疾患分類,它的原因又可分成為:

- 內因性:本身因素造成的,如睡眠呼吸中止症候群

- 外因性:外在因素造成的,如睡眠習慣不好,睡眠環境不良

- 生物時鐘失調:如時差,輪班工作。失眠持續時間的長短,又可分為

- 短暫性失眠 (如突然面臨較大問題時)

- 短期性失眠 (如持續性的壓力)

- 慢性失眠 (大於一個月)。

慢性失眠者多求助於門診,並依賴安眠藥幫助入眠。

很多慢性失眠屬於精神生理性失眠,剛開始時因某種原因造成短期失眠,但原因消失後,失眠卻仍然持續,一段時間便產生焦慮,常被認為是"腦神經衰弱",過多的安眠藥伴隨效果越來越差,使失眠者對睡眠抱持恐懼。安眠藥並非是治療精神生理性失眠的唯一方法,在非藥物方面也可有效幫助改善睡眠,簡述如下:

- 加強睡眠衛生:如定時作息、安靜的睡眠環境、規則運動、戒除傍晚後喝酒、咖啡、茶、不要在睡前大吃大喝、儘量不要午覺。

- 身心放鬆訓練:如靜坐、冥想、禱告、呼吸控制或集中於某一特殊狀態(如數羊、念佛),不但是要放鬆肌肉,還要放空情緒心思以幫助入眠。

- 刺激控制:許多失眠者抱怨在沙發上、車上可以自然入睡,但躺在床上,則輾轉難眠。此法利用心理學的「制約」理論,建議病患在床上不做其他非關睡眠的行為,床只和放鬆和睡眠聯結,以恢復到好眠狀態。如果躺床20分鐘後仍無睡意,可起身做些單調的事約半小時,等有睡意再睡。

- 限眠療法:許多失眠者執著於躺在床上補充睡眠、培養體力,但往往在床上清醒的時間很多,使睡眠效率變差,時間一久就加強了睡不著的制約效應。限眠療法可以提昇睡眠效率。首先記錄睡醒作息,自評大約睡眠時數和睡眠效率。每夜不低於四個半小時為原則,禁止睡眠以外時間躺床。當效率>90%時每週可以延長15分鐘睡眠,但當效率<85%時則可再縮短躺床時間。

- 改善睡眠認知:許多失眠者堅持一定要睡滿八小時,否則會損害肝功能。該睡多少小時其實因人而異,執著於睡眠時間和失眠的影響反而使失眠更加嚴重,徒增挫折感。這時不如放鬆自己,別考慮太多。

三、照護措施

- 睡前30分鐘避免看電視、滑手機,減少刺激

- 睡前用靜坐、音樂幫助放鬆

- 睡前2小時避免大量喝水,以免頻尿

- 增加白天活動、規律運動

- 均衡飲食,午後少碰咖啡、茶等含咖啡因飲料

- 白天到戶外照光,入夜降低室內光線

芳療措施

芳療評值

發表檔案下載