個案腹部以及雙腳腿部都有被蟲咬的紅腫,原本以為是跳蚤,看醫生後確定是禽螨。禽螨是在工作環境中發現,因工作場所位在1樓且門口正對面是大公園,最近有很多鴿子,懷疑禽螨是鴿子帶進來的。因為是藥師,常有病人會進進出出拿藥,算是半開放的空間,但目前沒有病人反應有被咬。工作環境已有用水煙消毒以及用酒精清潔,但工作的區域還是有陸續發現零星的一、兩隻禽螨,環境需要大掃除以及天天清潔消毒的長期抗戰。 個案被禽螨咬的範圍是腿部以及腹部跟背部,有發炎紅腫的反應,會癢跟起水泡,但個案不想用類固醇的藥膏,便決定用芳香療法試試,想改善舒緩一些症狀。 基底油選擇對皮膚好的金盞花油(消炎、抗菌、促進傷口癒合、淡化疤痕)跟 甜杏仁油(改善皮膚過敏、發癢、鎮靜皮膚)以及杏桃核仁油(活化皮膚代謝功能以及保濕)一起搭配。.

文獻查證

1. 病因

禽蟎臨床案例每年四月底就開始出現,一直延續到八月,以五月為高峰。這樣的時間分佈符合鳥類繁殖期,這時候求偶、築巢、覓食活動最為頻繁。禽蟎因環境而有不同種類,台灣見到的叫〝熱帶禽蟎〞。禽蟎寄生於各種鳥類及雞隻的皮膚表面吸血為食,也可闖進屋內吸食人血。蟲體肉眼可見,成蟲體長約0.7毫米(0.7 mm)八隻腳,灰白色,吸飽了血會變成紅棕色。經本人觀察,爬行速度和螞蟻差不多,如果沒有繼續吸血可存活至少一週。顯微鏡觀察發現肢體末端有傘狀吸盤,推測便於吸附於飛行的鳥類。

2. 臨床症狀

禽蟎的生命週期從孵化至成蟲約一週,期間必須吸食禽鳥雞隻的血液才可以完成生命週期。生活習性為白天躲藏,晚上出來活動及吸血。禽蟎叮咬的疹子是丘疹樣蕁麻疹,通常成群地出現,也可能散在出現。最常見於腹、腰、肩頸、手臂、腋下及大腿內側,叮咬的軌跡會停在衣褲、胸罩、肩帶的邊緣是一大特徵。診斷禽蟎叮咬,除了臨床特徵,還要仔細詢問鳥禽類相關蹤跡,例如窗外、冷氣旁、陽台是否有鳥巢,建築物是否常有鳥類出沒停留,是否於戶外晾衣,是否養雞。如果病人抓到蟲子帶來當然就能立即辨認診斷。禽蟎叮咬經常和跳蚤、臭蟲叮咬及疥瘡混淆。該如何分辨呢?雖然跳蚤、臭蟲叮咬反應也是丘疹樣蕁麻疹,不過疹子可能大一點,且不會像禽蟎叮咬這麼密集。病史詢問對鑑別診斷也很重要,譬如家中有老鼠出沒則可能是跳蚤叮咬,曾看到樣似蟑螂的小蟲則可能是臭蟲叮咬。疥瘡疹子相對小很多而非丘疹樣蕁麻疹,另外可能產生棕色節結,加上好犯的典型部位,與禽蟎叮咬分辨並不困難。

禽蟎入侵的高風險居家環境:

1.使用窗型冷氣,鳥喜愛在上面築巢

2.對外的牆壁有裂縫

3.窗戶有縫隙或是廁所的通風管路

4.居家附近有鳥類聚集、公園或是有養植栽會吸引鳥類暫棲

5.在陽台或頂樓曬衣物,鳥類駐足或飛過時身上的禽蟎可能沾附在衣物上

3. 治療方式

禽蟎咬擦什麼藥?一般民眾面對蚊蟲叮咬時最常使用小護士、白花油或是綠油精等產品,但是這類產品只是在短時間內產生清涼感,舒緩搔癢,對禽蟎叮咬完全失效。而且持續搔癢也容易引起孩童抓癢破皮造成感染,因此醫師建議,一旦民眾發現有密集的紅疹在不尋常的位置,就要提高警覺,讓皮膚科醫生用抗組織胺或是類固醇以舒緩搔癢與紅腫。

禽蟎咬多久會好?被禽蟎咬後,會有民眾以為是過敏,像是蕁麻疹等一般過敏起的疹子,多會在 24 小時內消失,但是禽蟎叮咬可以持續一至兩週

禽蟎叮咬會造成紅疹、過敏和搔癢,治療方式與一般蚊子、小黑蚊這類蚊蟲叮咬一樣,用口服抗組織胺、外用類固醇止癢、消炎、除疹,患部太多、範圍太廣、嚴重搔癢才會動用到口服類固醇。禽蟎也不用像其他常見的皮膚寄生蟲,例如疥瘡一樣,需要「一個人中、全家都要治療」,因為禽蟎吸飽了血就會離開人體,不像疥蟲會定居在皮膚裡面產卵。

4. 照護措施

至於如何擺脫及防範禽蟎的危害,首先要防止鳥類於房子外棲息築巢,特別是窗外、冷氣旁、陽台等處。若發現鳥巢可等小鳥成長離巢後盡速清除。暫時離開已入侵的房間或空間並使用殺蟲劑來清除禽蟎。儘量避免於戶外晾曬衣物,尤其是有鳥類出沒的處所。家中保持乾燥,使用空調及除濕機可加速禽蟎的死亡。

禽蟎主要寄生對象是鳥類,入侵家中實屬無意,進入家中牠要靠吸血才能存活,人血就是最好的來源,但人血不是牠最好的食物;因此就算吸入人血,禽蟎也無法存活太久,大約1週就會死亡。

因此最重要的是阻斷來源,家中可以使用水煙式殺蟲劑殺死禽蟎,或是床墊、窗簾用吸塵器清潔。對外,不只要驅逐鳥類,連鳥巢都要一併移走、清潔,這樣禽蟎才不會入侵家中

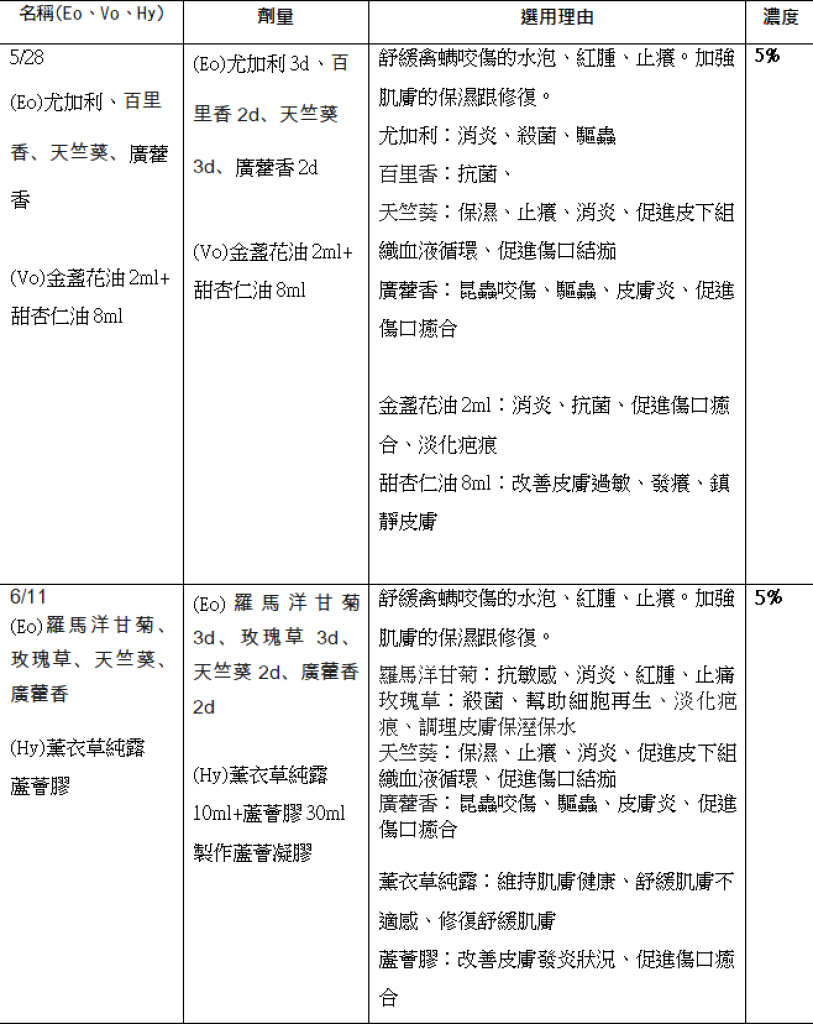

芳療措施

使用建議:

1.擦在被禽螨咬的紅腫四周,小心不要擦到傷口,擦在傷口四周。水泡盡量不要抓破。

2.複方精油可以2~3小時擦一次。

3.用水煙、酒精消毒環境。

4.衣物每天需要換洗芳療評值

個案回饋