足癬在目前接觸到的個案中,真的算是比較複雜的,調製配方其實不難,而且可選擇的精油也很多種,但過程中我們的 確看見狀況是時好時壞。記得在上課過程中,老師也曾分享過香港腳並不難治,但卻很難纏,在本次個案中,我深刻體 會到老師為何會這麼說。每當我們覺得足癬好像有好轉的時候,可能又因為夏天旅遊多走了點路,而導致情況變壞,而 我也擔心個案長期使用同樣配方易導致抗藥性,所以每次追蹤都會依照個案提供的照片及口述狀況,來做些為調整。在 這次的過程中我在個案身上發現,並不是每支精油對每個人都會展現同樣的效果,例如許多人想到香港腳,便會推薦使 用抗菌效果不錯的茶樹精油,然而我卻在這次的個案身上看見,茶樹對他效果不明顯,反倒廣藿香比較適合個案,因此 在之後的配方上,我都以此為主。這次的經驗也告訴我,芳療配方真的因人而異,我們在調配配方時,更需依照每個人 不同狀況調整,傾聽個案說法及觀察患部也都是重要的,這個個案到目前整理文件時,仍持續進行著,看著個案整體狀 況越來越好,心裡也不禁為她感到開心。

文獻查證

病因

足癬(Tinea pedis),俗稱香港腳,是種常見且會傳染的皮膚病,大部分是由一種叫作皮癬菌的黴 菌感染所引起。致病的皮癬菌有許多種,主要分為三大類:毛癬菌、表皮癬菌及小芽胞菌,通常 表現的徵狀,為癢、皮膚起小水泡、腳脫皮、腳趾裂等等。黴菌喜歡濕熱的環境,因此台灣夏天 的氣候非常適合皮癬菌繁殖,如果足部長期處於潮濕環境,就很容易感染香港腳。

以下為常見足 部潮濕原因:

天生腳汗多的人,除了容易有異味,也容易招來黴菌。

洗完澡或游泳完忘了把腳擦乾,尤其是趾縫。

常穿著包得緊緊的鞋子。

穿著密不通風的襪子,尤其是褲襪。

身處炎熱或潮溼的環境,例如在夏天當兵的阿兵哥,因腳丫子不易隨時保持乾燥,所以容易 感染香港腳。

臨床症狀和治療方式

足癬常會引起搔癢、脫皮、起水泡、傷口糜爛以及皮膚發紅等症狀,在少數病例當中,甚至可能 會有水泡產生的情形。香港腳所導致的皮膚感染好發於指縫間,次常見則為足底。足癬常反覆發 作,必須使用塗抹或口服的抗黴菌藥物,患者可根據醫師指示塗抹患處,至看不到脫皮或起水泡 後,再多擦二週,才可停藥。如果同時出現灰指甲,則一定要連灰指甲一併治療好,否則容易再 出現。

足癬大致分為以下類型 :

脫皮型

臨床症狀:為香港腳的最初症狀,在趾縫間呈細碎的脫皮,在腳底偶爾也會有偶發的脫 屑,這型的香港腳常會有癢感,只要對症下藥,很快就好,嚴重時才會出現發紅、脫皮、 痕癢、糜爛的變化。

治療方式:應以殺黴菌藥膏治療,把黴菌徹底滅除。

趾間糜爛型

臨床症狀:常發生於趾縫間,剛開始只是出現脫皮現象,漸漸地趾間皮膚因汗水的溼氣, 泡漲成白色或鱗狀而剝落,進而露出內部糜爛而赤紅的皮膚;尤其是腳趾大而趾間空隙 小的人,特別容易發生。

治療方式:症狀輕微者可藥房買抗黴菌藥塗抹即可,若情況嚴重,則可請皮膚科醫師開 口服藥物服用,治療效果更佳。

水泡型

臨床症狀:腳掌出現一顆顆小水泡,常常會有癢或灼熱感,有些會融合在一起形成較大 的水泡或變成膿泡。水泡破掉後會滲出液體跑出來,嚴重一點甚至形成潰爛狀。 治療方式:塗抹抗黴菌藥,不喜歡軟膏的人,則可選用噴霧式的抗黴菌劑,連續使用 1 個月就可根治。現有一種長效型的藥物,只要搽 1 次,就可以達到傳統藥物的功效。

厚皮型

臨床症狀:腳底的角質層組織異常增生,變得又厚又硬,沿著皮膚的皺紋而剝落,或只 有少許脫皮,大部分患者沒有灼熱或搔癢感,屬於較容易被忽略的一型。這型常波及到 指甲,導致指甲變厚、變形或脫落,即所謂的灰指甲。

治療方式:厚皮型足癬是最難治療的類型,治療上醫生通常會搭配口服抗黴菌藥或延長 外用藥療程,因增厚的角質常會阻礙外用藥膏的吸收,有時會先以軟化角質的藥物去角 質,再搭配外用藥使用,以加強要高的滲透。

照護措施

濕熱是黴菌的溫床,保持腳乾爽就是對付黴菌的好方法。治療足癬(香港腳)最重要的兩件事就是 注重足部的清潔衛生以及正確地使用藥物,治療足癬的藥品種類很多,不同的症狀治療方法也跟 著不同,用藥時最好經由醫師或藥師指示,勿自動停藥。通常應在自覺好了後,繼續用藥數週, 最好是能作黴菌檢查及培養,連續三星期都是陰性才算治癒。除了藥物以外,良好的足部衛生管 理也很重要,例如隨時保持腳部的清潔乾爽,選擇吸汗材質的襪子及通風的鞋子,每天更換穿過 的襪子與鞋子,不要與其他人共用鞋襪等。其實只要掌握好足部的清潔衛生及正確藥物使用,足 癬是可以預防也可以被治癒的。

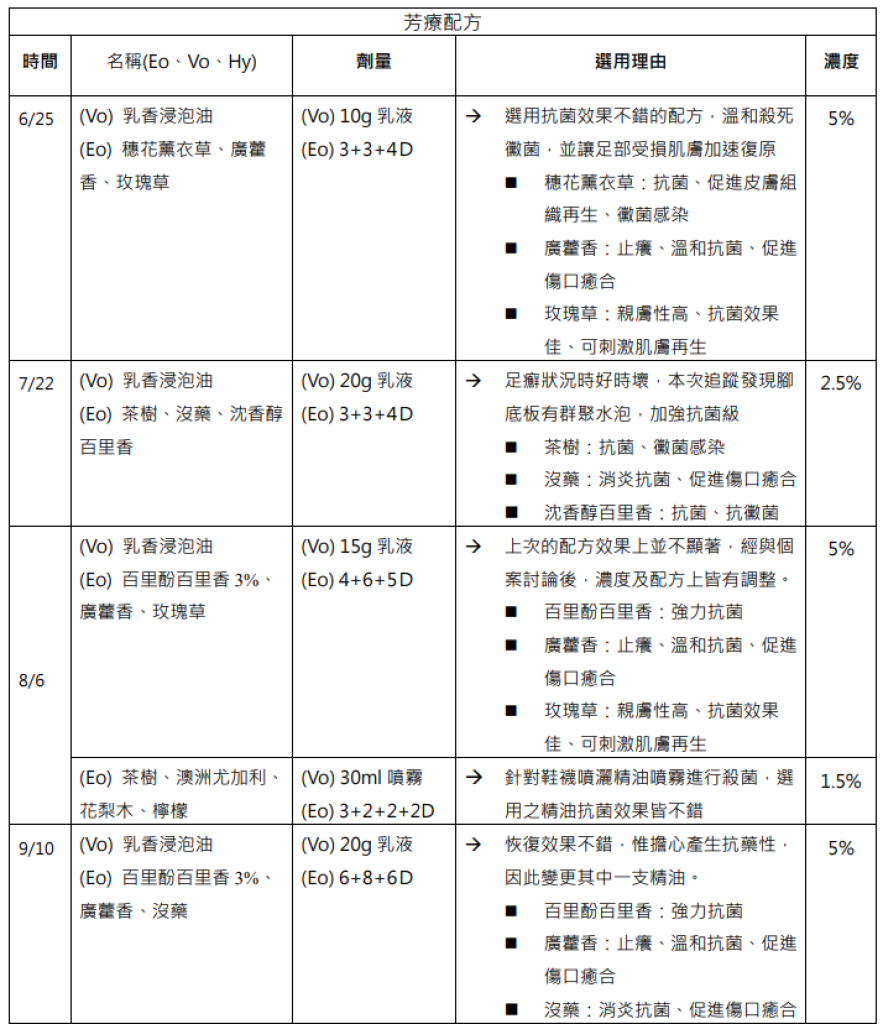

芳療措施:

芳療評值:

個案回饋: