1.文獻查證

1. 病因:

香港腳,醫學上稱為足癬,又可俗稱為腳氣、運動員腳,是足部感染黴菌(真菌當中具有明顯菌絲的一種類型)導致,由於台灣地處亞熱帶氣候,天氣悶熱潮濕,恰巧是黴菌最適合的生長環境,因此足癬在台灣並不罕見,甚至已是常見的疾病。香港腳的類型是以病灶特徵來區分:

1.1 厚皮型:又稱為「老香港腳」,老的意思是指被黴菌感染很久,身體不大會對這個黴菌起嚴重的發炎反應,所以患者通常不會感覺癢;然而,黴菌與皮膚反覆共處的結果,導致皮膚角質不斷增生,黴菌又愈長愈多,腳若有流汗,一悶著就會很臭,因此患者多半伴隨嚴重的腳臭。通常是由紅色髮癬菌(Trichophyton rubrum)引起,是最為常見的類型之一。

1.2 足側水泡型:另一種是發炎型的香港腳,患者會感覺癢、還會長水泡,這種情形通常染上香港腳的時間不會太久。

1.3 指間糜爛型:由於一摳抓就可能產生傷口,所以不小心就可能引發蜂窩性組織炎,甚至當手上的細菌也趁機進入人體,還可能從黴菌感染演變成細菌感染。

2. 臨床症狀:

常見的香港腳症狀包括發癢、脫皮、皮膚發紅等,嚴重時可能會有水泡、指縫間可能有惡臭滲出液等症狀。早期症狀為脫屑、指縫間的皸裂,若未妥善治療,症狀可能惡化,如果此時再合併細菌感染,水泡可能轉成膿疱,最嚴重時甚至感染蜂窩性組織炎。

3. 治療方式:

足癬的治療方式主要是藥物治療,且藥物需經過診斷才能開立,不同類型的足癬使用的藥物也不相同,藥膏的正確用法是兩隻腳腳趾、趾間、腳掌、腳側邊都要確時塗抹藥膏,並依照醫師吩咐完成整個療程才可根治。不可因為患部不再發癢就冒然停止用藥,而使黴菌有捲土重來的機會。

各類型的香港腳的治療方式:

3.1 厚皮型

先以水楊酸或軟化角質的藥物去角質,再搭配抗黴菌藥效果較好。厚皮型是最難治療的類型,醫生通常會以口服抗黴菌藥或者延長外用藥的療程。

3.2 足側水泡型、指間糜爛型

兩者治療方式差不多,使用抗黴菌外用藥物,連續塗抹 1個月就可明顯改善。目前已有長效型的藥物,只

要擦 1次,就可以達到傳統藥物的功效。

4. 照護措施:

正確的足部保養可達到預防足癬的目的:

1.避免使用公用拖鞋,最好自備拖鞋。

2.腳部易流汗者,建議使用止汗劑及痱子粉保持乾燥。

3.穿吸汗的棉質襪。

4.夏天盡量穿涼鞋,而且不要每天穿同一雙鞋。

5.穿運動鞋,要選擇透氣的格子網布鞋面。

6.皮鞋最好選真皮、透氣的。

7.避免接觸足癬患者的皮屑。

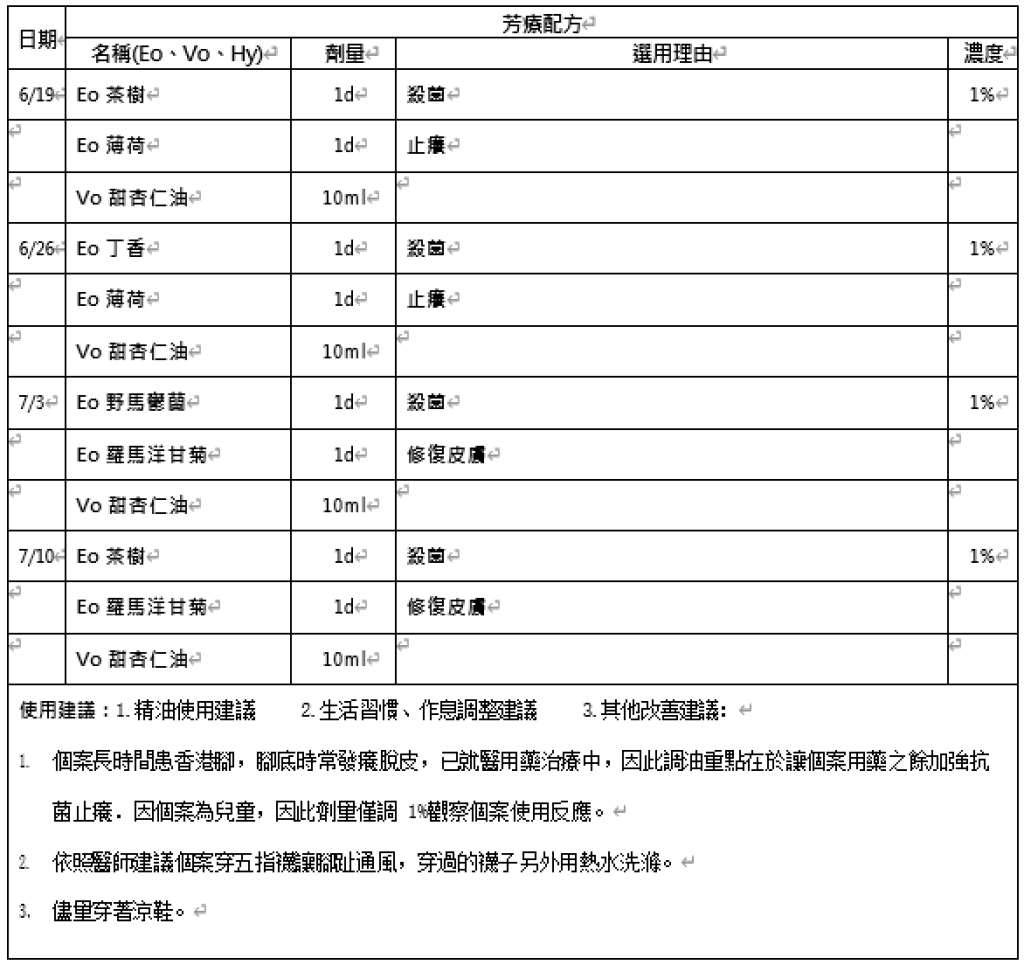

2.芳療措施

3.芳療評值

4.個案回饋