1.文獻查證

1.病因

經痛又分為原發性經痛(Primarydysmenorrhea)和續發性經痛(Secondarydysmenorrhea),前者為月經子宮肌肉運動所產生的經痛;後者則是由某些疾病所造成,例如:子宮內膜異位症

(Endometriosis)、子宮肌瘤 (Uterinefibroids)和骨盆腔發炎 (Pelvicinflammatorydisease)等。經痛的原因主要是因為子宮的收縮,這個動作的目的是為了排出子宮內膜的血液以及其他物質,當收縮的動作過於強烈時,會壓迫到周遭的血管,使血液無法輸送氧氣到子宮,而子宮因缺氧而產生經痛,若經痛程度嚴重,還可能導致嘔吐甚至失禁的情況。

年輕女性的經痛可能在沒有其他原發疾病的影響下發生。可是較年長的婦女若有經痛困擾,大多和子宮肌瘤、子宮肌腺瘤或是子宮內膜異位症有關。較常見於患有月經量過多(Menorrhagia)(經血過多)、經期不規律、初經發生在十二歲前又或是體重過輕的婦女。性生活較活躍的女性建議接受骨盆腔檢查。超音波掃描可幫助醫師做出正確的診斷。在進行診斷時,應優先排除子宮外孕、骨盆腔發炎、間質性膀胱炎與慢性骨盆疼痛症候群等疾病的可能性。平常有運動習慣以及在很年輕就已生育的女性較少有經痛的困擾。處於生育年齡的婦女,估計約有 20-90%曾有經痛的經驗,它可說是最常見的月經失調疾病,大多開始在初經開始的一年內。若在沒有其他疾病的影響下,經期疼痛的情況會隨著年齡增加而改善,也會在懷孕後趨緩。

2.臨床症狀

經痛有以下幾個特徵:

l 主要來自下腹部的疼痛,型態可能是陣痛或像抽筋、痙攣性的疼痛。

l 月經來潮的 1~3天前開始出現疼痛,經期前 24小時最為劇烈,並會在 2~3天後消退。

l 持續不間段的隱隱作痛

l 蔓延至腰部(下背)和大腿的疼痛

經痛的感覺變化多端。最常見的經痛形式是腹部痙攣和強烈的間歇型疼痛,但有些人也可能是一種持續的輕微疼痛。疼痛位置多數在下腹部和恥骨上的區域。通常疼痛發生的部位以身體中線的區域最為強烈,但也有一些女性的背部或大腿會產生嚴重疼痛的狀況。不過要特別注意的是,如果在中線以外的區域疼痛,尤其是單側疼痛,有可能是子宮結構上的異常,或其他像是卵巢或其他器官的問題,會建議就醫尋求更精確的診斷。另外月經期間同時也可能有腹部疼痛、腰

背酸痛、燥熱、噁心、腹瀉、發燒、頭痛、疲勞、定向力障礙(disorientation)、對於聲音、光、氣味和碰觸敏感、昏厥等不適的感覺伴隨著疼痛一起發生。

經痛的疼痛感通常發生在經期開始前的 1-2天,或隨著月經出血開始有疼痛的感覺,然後在

12-72小時內逐漸減輕。經痛通常會反覆出現,而且可能在大部分的月經週期中持續發生,令女性飽受困擾。

3.治療方式

l 西醫治療:主要是症狀治療,可熱敷下腹部、喝熱飲、洗熱水澡來減輕疼痛。原發性經痛治

療目標在降低月經所帶來的疼痛,可以使用止痛藥(前列腺素拮抗劑)來降低疼痛,或使用避孕藥來改變月經狀態,達到減輕疼痛的效果。續發性經痛雖然止痛藥也可減輕疼痛,但最重要的原則是發現痛經的原因而加以矯正。

l 中藥治療:經痛之所以發生,多因氣血失調,經脈不通,不通則痛,故治療以通調氣血,通則不痛為原則。經期應調血止痛以治標,平時應辨證求因以治本。

4.照護措施

l 熱敷:熱毛巾、電毯或暖暖包,都是熱敷的好方法,熱敷可以促進血液循環,有助於減緩經痛不適。

l 飲食調理:均衡的飲食可增加身體抵抗;以溫熱為主,少吃寒涼的食品;以清淡為主,少吃肥厚油膩的食物;少吃烤炸、辛辣食物。

l 運動:平日適度的運動可增加身體抵抗力,例如:瑜珈、游泳、太極拳、氣功。

l 情緒:保持心情愉快,尋求紓解壓力的方法,可減輕痛經的症狀。

l 生活習慣:三餐和作息皆正常,充分的休息,睡眠並放鬆身心。

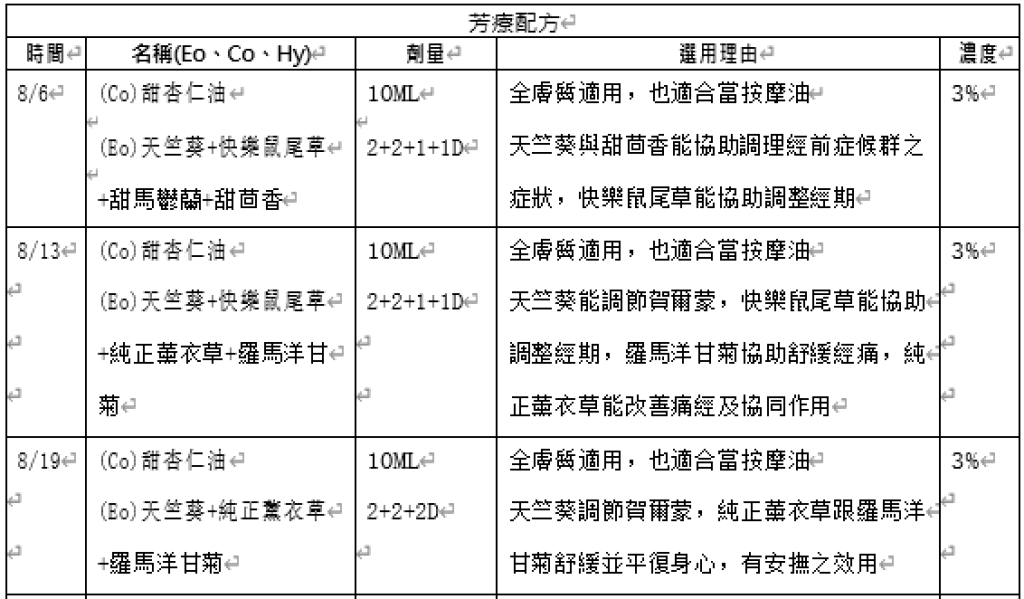

2.芳療措施

3.芳療評值

4.個案回饋