1.文獻查證

病因:可能是天生帶有「蟹足腫體質」,當傷口癒合時會產生較大的癒合疤痕。蟹足腫是個容易復發的皮膚問題,會在體表造成不好看的凸起,或甚至是肉球、瘤狀物,據健保資料庫統計,台灣總人口的蟹足腫年發生率為0.15%,約千分之一至千分之二,且女性多於

男醫學界仍未完全清楚「蟹足腫」的成因,但統計指有色人種的風險比白種人高,而大概每100個人就有3個人屬「疤痕體質」,因穿耳、暗瘡、注射疫苗等小傷口而患上「蟹足腫」的風險同樣大大增加。

膚色較深,而且皮膚油脂分泌較旺盛

疤痕出現在前胸、後背、肩部、上臂或耳朵位置

疤痕的表面明顯凸出,生長方式呈結節狀、蛋形或腫瘤狀

疤痕的形狀雖扁平卻向四周皮膚蔓延

疤痕發展異常急速,而且發紅、痕癢和腫痛

家族中曾有人患有「蟹足腫」

2臨床症狀:

蟹足腫的症狀因人而異,通常包括痕癢、繃緊、痛楚等。尤其在夏天、進行戶外活動或洗澡時,當皮膚受環境刺激,令血管膨漲,症狀會更為明顯。如蟹足腫生長在關節部位,更可能阻礙日常活動。

3治療方式:

皮質類固醇(Corticosteroids ): 透過注射皮質類固醇進入蟹足腫的疤痕,使疤痕縮小,通常要經過四次左右的療程,才能完全使疤痕扁平,成功率約 50~80%,仍有復發的可能,醫師常佐以其他治療方式來達到最佳效果。(推薦閱讀: 類固醇不可怕!合理使用能減少副作用 )

手術切除: 手術切除看起來是個一勞永逸的方式,但幾乎百分之百會再次復發,因此醫師可能會透過注射皮質類固醇或是放射線治療,來減少復發機率。

壓力護具: 例如壓力耳環、壓力襪和壓力衣等,透過護具在傷口的地方施壓,減少血液的傳輸。以避免產生蟹足腫。高達九成的人在穿戴壓力護具後,避免了因手術切除後再度產生蟹足種的情形。不過穿戴壓力護具一天至少要 16 小時以上,且要持續半年到一年,患者的耐心和毅力是是成功與否的關鍵。

雷射治療: 淡化疤痕顏色和凸起的幅度。

冷凍療法(Cryotherapy): 對於範圍較小的蟹足腫效果較高,也會在注射皮質類固醇後使用冷凍治療,加強治療效果

4照護措施:

若知道自己屬疤痕體質,最理想的做醫生溝通清楚,則可參考以下方法減低蟹足腫形成的風險:

1. 妥善護理傷口

保持傷口清潔乾燥,一星期內避免傷口濕水,同時可貼上膠布防止發炎。

2. 使用除疤產品

含矽膠成分的除疤產品(如除疤凝膠)有助防止水分經表皮流失。通常在手術後一至兩星期,待傷口表面不再滲血或滲液,便可開始使用。

3. 佩戴束腹帶

開始佩戴束腹帶,以減少因活動而對腹部傷口造成拉扯。一般需佩戴約一個月,靜止時可略為鬆開以免皮膚敏感,並讓傷口透氣。

4. 密切觀察及檢查疤痕

手術傷口,定時檢查疤痕狀況,如有不適或異常,便要盡快求醫,以免惡化。

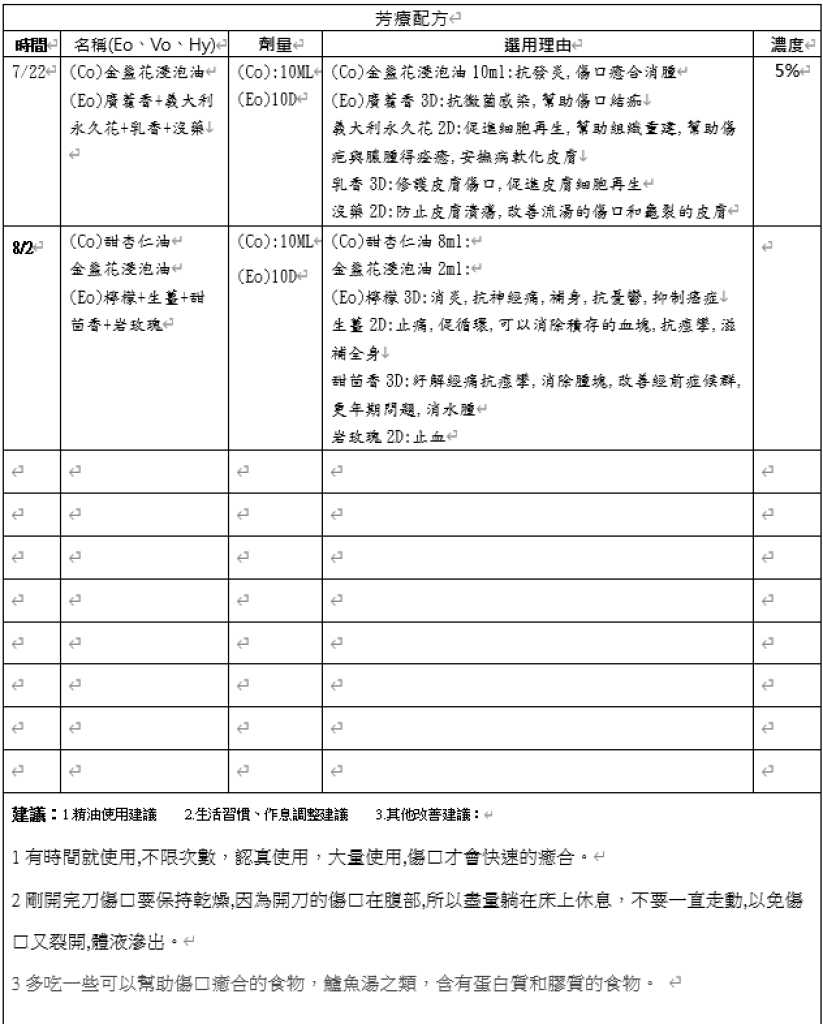

2.芳療措施

3.芳療評值

4.個案回饋