1.文獻查證

病因:

蟹足腫是一種凸起的疤痕,目前仍未了解其形成原因。有些人有容易產生蟹足腫的體質,使得蟹足腫較容易在這些人身上產生。以人種來看,蟹足腫在非洲、亞洲和拉美人身上比較容易產生,而非洲和亞洲人中又有約1/3的人的一級血親,也有蟹足腫的症狀,顯示其擁有家族遺傳的傾向。

以年齡來看,10~30歲間是蟹足腫的好發區段。蟹足腫在疤痕處形成之後,會逐漸成長變大,一旦蟹足腫停止生長後,顏色會漸漸地變深,這也是很多人想要切除蟹足腫的原因,畢竟誰也不希望身上有個又大又黑的疙瘩。

另外,蟹足腫出現的時間可長可短,但最慢通常在1年之內會生成,蟹足腫可能會讓人感到搔癢或是刺痛。

臨床症狀:

蟹足腫和增生性疤痕一樣,兩者都起因於皮膚受傷後,身體在修復的過程中,因為纖維母細胞的增生,產生了過量的膠原蛋白,最後在外觀上表現過度的疤痕組織增生。兩者最大的差別在於,增生性疤痕通常會侷限在原本受傷的位置,而且比較可能會逐漸縮小、軟化;但蟹足腫的疤痕,則不太會變小,甚至可能會變大,還會拓展到超出原本受傷位置的範圍,有些外觀上就像是一整條肥肥的蟹腳一樣。

除了外觀以外,有些疤痕會持續一段時間的紅、癢、痛的症狀,有些人會是刺痛,有些人則描述是抽痛,每個人的狀況都不太一樣。但無論是蟹足腫或者是增生性疤痕,都可能發生這些症狀。

蟹足腫麻煩的也不只是美觀的問題,大家應該不難想像,疤痕比起正常的肌肉、皮膚,是比較硬、比較沒有彈性的組織,有些人會因為肥大的疤痕長在關節這類的地方,進而影響了日常生活的正常活動。因此這類疤痕的治療,就成了醫療人員的重大挑戰。

治療方式:

病灶內的類固醇注射

通常效果是相對顯著的,打完一段時間就會看到效果。但通常適合用在小範圍的傷口,因為大量注射類固醇反而會產生不必要的風險。另外要注意,有些患者可能出現起水泡、色素沈積,或者是皮膚萎縮、或者是反而變成凹疤的風險。因此施打的劑量跟方式,醫師要很仔細拿捏,也要做好醫病溝通。

冷凍治療

冷凍治療使用的是超低溫的液態氮,原理可能是低溫會讓蟹足腫內的微血管被凍傷、壞死,接下來病灶就會萎縮,也可能影響到纖維母細胞和膠原蛋白合成的機制。這個做法的缺點主要是疼痛,另外在某些病人身上可能發生色素缺失。

手術切除

長了蟹足腫,切掉不就好了嗎?這是一個方法沒錯,但手術本身也製造了一個傷口,有這種體質的人,有很大的可能會在縫合處又長出一個蟹足腫。因此這種做法,通常會在手術前後搭配類固醇治療、冷凍治療、放射治療…等方式,多管齊下,想辦法降低發生的機會。手術通常會在其他相對保守的方式無效時才會進行,但實際狀況一定要跟你的醫師好好討論。

放射治療

放射線治療通常會被用在「手術術後」,當手術切除掉大體積的蟹足腫後,使用放線線來照射,可以降低纖維母細胞的活性,減少膠原蛋白的過度累積,這樣即使新長出蟹足腫,也比較不會長得太大。但放射線的照射還是有風險,一定要跟醫師清楚溝通。

壓迫法

如果是線性、小型的蟹足腫,可以考慮使用矽膠凝膠,或者是矽膠貼片,透過對傷口產生的壓迫,可以降低局部的血液循環,減少疤痕的養分供給,有助於減少膠原蛋白的合成,也能對傷口產生一定的保濕、防曬的效用。

照護措施:

保持傷口濕潤:濕潤的傷口環境可以加速癒合的過程,也因此降低疤痕生成,使用一些潤濕的傷口敷料,或者是使用人工皮、矽膠片…等,都是保持傷口濕潤的方式。但要注意的是,使用這些敷料前,一定要確定這是「乾淨沒有感染的傷口」,不然反而是把細菌關在裡面養。

避免過度牽扯傷口:在癒合的過程中,避免傷口牽引是很重要的觀念。如果反覆牽扯,就像是在告訴身體這裡有受傷喔,趕快來處理喔,反而會導致疤痕的生成。臨床上可以使用一些OK繃、繃帶這類的醫療器材,除了保護傷口以外,也可以降低過度牽引的機會。

防曬:傷口在癒合的過程中,常會發生色素沈積反應,而過度的陽光曝曬就是危險因子。因此可以使用繃帶或者是一些敷料,以及其他物理性的方式,來避免傷口照射到陽光。

按摩:如果疤痕開始增生,這時候就可以對病灶進行按摩。垂直壓迫病灶處,可以讓血液循環降低,也有機會讓疤痕軟化。基本上沒事就壓、有空就壓,每次壓個幾分鐘就行。

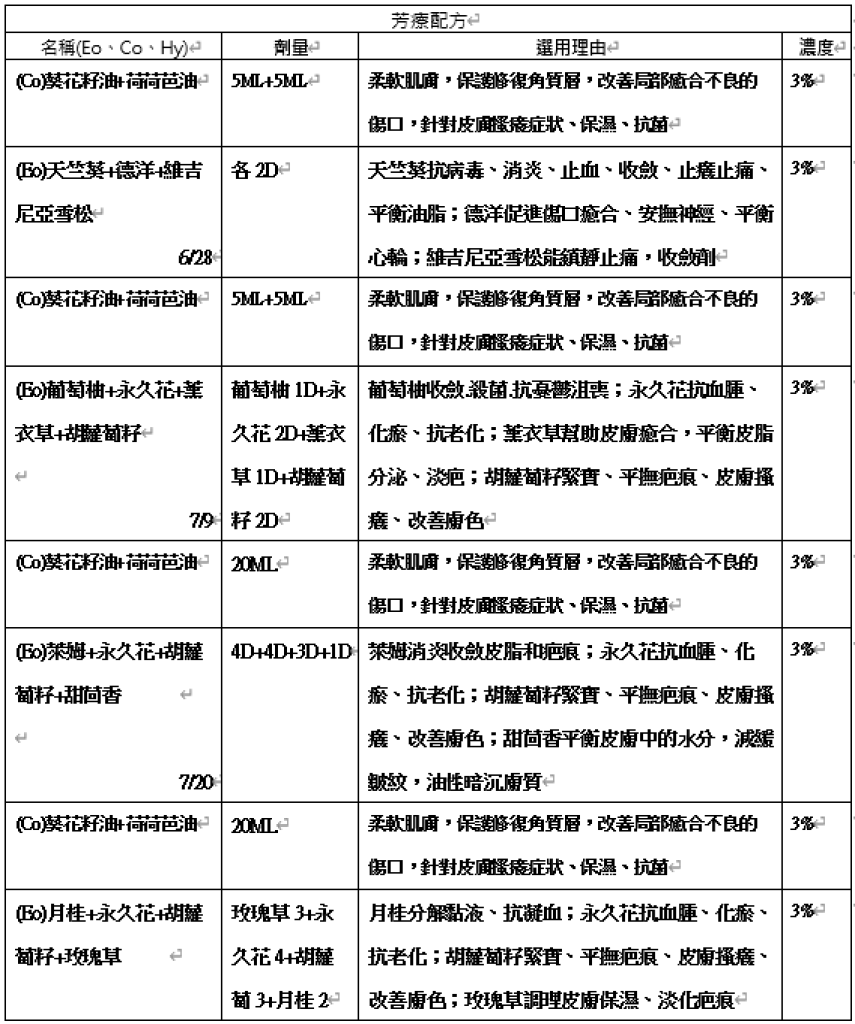

2.芳療措施

3.芳療評值

4.個案回饋