1.文獻查證

濕疹是許多皮膚炎的統稱,只要皮膚有癢、紅、水泡等症狀,都可以稱為濕疹,且全身都可能產生,原因也非常多。常見的濕疹原因包括以下幾種:

l 脂漏性皮膚炎:原因之一是因為作息不正常、壓力大導致免疫力下降,皮膚表面的皮屑芽孢菌激增所致。

l 手部濕疹:俗稱富貴手,常見因素是頻繁碰水或洗潔劑,或現在為了防疫,頻繁洗水、擦酒精,導致皮膚屏障被破壞,外物刺激產生的發炎。

l 汗皰疹:原因目前還不明確,有可能是吃到或碰到過敏原,也可能是作息不正常、壓力大導致免疫系統不穩或氣溫變化大所致。有研究也指出,含有鉻的食物也會引發汗皰疹,例如巧克力。

l 接觸性皮膚炎:屬於急性濕疹,碰到過敏原而導致患部發癢、腫、痛甚至流出組織液。常見的過敏原如金屬鎳、錶帶、乳膠、橡膠、皮件或其他過敏原。

l 異位性皮膚炎:屬於過敏性疾病,原因是體內T細胞過於活化,這類病人天生皮膚較乾、屏障較脆弱,因此皮膚容易受到外界刺激而乾癢、起紅疹,且可能會因極度搔癢而抓出傷口,導致細菌感染。

l 對磨疹:在皮膚皺摺處或太胖的人,皮膚與皮膚不斷磨擦,加上汗水或細菌累積而導致的皮膚發炎。

l 酒糟肌、玫瑰斑:寄生蟲或微生物增生、免疫機制異常、壓力等。

l 光過敏:有些人碰到日光會長出疹子,這是因為皮膚天生對紫外線過敏。

l 汗疹:天氣炎熱、汗水刺激所致

l 皮膚癌:少數濕疹可能是皮膚癌的徵兆。紀景琪醫師指出,有些皮膚癌會長在外陰部如肛門或乳房,外表看起來就像是濕疹,但其實是癌症,稱為「乳房外柏哲德氏症」、「外陰博哲德氏症」,生長速度緩慢,原因大多是體內已有癌細胞,但往皮膚生長。

1. 病因

濕疹的致病原因,主要可以分為5種:

l 氣候原因:包括陽光照射、天氣寒冷、乾燥、潮濕等。

l 食物原因:包括魚、蝦、蟹等海鮮產品。

l 環境原因:包括粉塵、花粉、塵蟎。

l 化學原因:包括化妝品、洗衣粉、肥皂等。

l 身體原因:包長時間抵抗力下降、過度疲勞、緊張。

2. 臨床症狀

l 乾燥、敏感的皮膚

l 發紅、發炎的皮膚

l 嚴重搔癢感

l 皮膚出現暗色的區塊

l 患部粗糙、如同皮革或乾燥脫屑

l 皮膚滲血、滲出液體,或是結成硬皮

l 部分區域腫脹

3. 治療方式

而針對濕疹的治療,主要是以服用或塗抹藥物為主,大多為口服或外用類固醇、抗組織胺藥物或是抗生素、抗黴菌藥物。此外,現在有部份醫師主張採用照光療法,使用特定波長的光線照射患處,透過局部調控免疫的方式,達到緩解患部發炎的效果。

濕疹治療一般最常見的是類固醇和抗組織胺。由於全身都有可能長濕疹,因此醫師會依照身體部位開立強度不同、類型(乳膏、油膏、藥水)的類固醇外用藥,例如軀幹皮膚比較厚,因此用油膏效果較好,頭皮則用藥水比較清爽,而皮膚較薄的地方如臉部,就不能用太強的類固醇以免微血管擴張。

不嚴重的濕疹,使用抗組織胺搭配乳液保護患部即可,必要時可局部使用類固醇藥膏,發炎症狀消失後再用乳液保養,但如果這些方式都沒有用、濕疹愈來愈多,甚至蔓延至全身,就可能要使用口服的類固醇。

濕疹止癢則可以有以下種方式:

l 吃抗組織胺

l 冰敷

l 使用含有薄荷腦成分的止癢藥膏

l 另外也可以多使用乳液。濕疹患部常會乾癢、粗糙,使用乳液可以保護皮膚、減少外界刺激,「但臨床上也有碰過乳液擦很久都沒有改善,結果發現是對乳液過敏,所以使用乳液也要注意。」

濕疹反覆發作都沒好就會變成慢性濕疹,「雖然沒有確切的時間點,但臨床上跟慢性蕁麻疹一樣,超過6週還沒好就認定是慢性濕疹。」慢性濕疹的皮膚會乾燥粗糙、皮膚角質層增生而變厚,這時病人常會因為癢而搔抓,最後皮膚裂開流血,「像是很多異位性皮膚炎的小朋友,睡覺時控制不住自己去抓皮膚,結果常常床單上都是血跡。」

4. 照護措施

除了治療之外,面對頑強的濕疹,平時的保養也很重要,建議務必要做到下面6點:

l 保持皮膚清潔,避免撓抓、日曬等,勤洗手,剪指甲。

l 平時衣著寬鬆,多穿棉質、透氣的衣服,少穿化纖材質衣服。

l 洗澡時少用肥皂等鹼性的沐浴露,不碰刺激性物質像洗碗精、洗衣粉、漂白水、有機溶劑。 4、飲食一定要清淡,不吃如麻辣鍋、薑母鴨等辛辣刺激的食物。

l 多多運動,增強免疫力,保持規律作息,不熬夜、不失眠,確保充足睡眠。

勤擦保濕劑,提供保護,建議一天3次,在洗完澡、睡覺前、出門前,各擦一次,以形成一層保護屏障,隔絕外界的刺激。

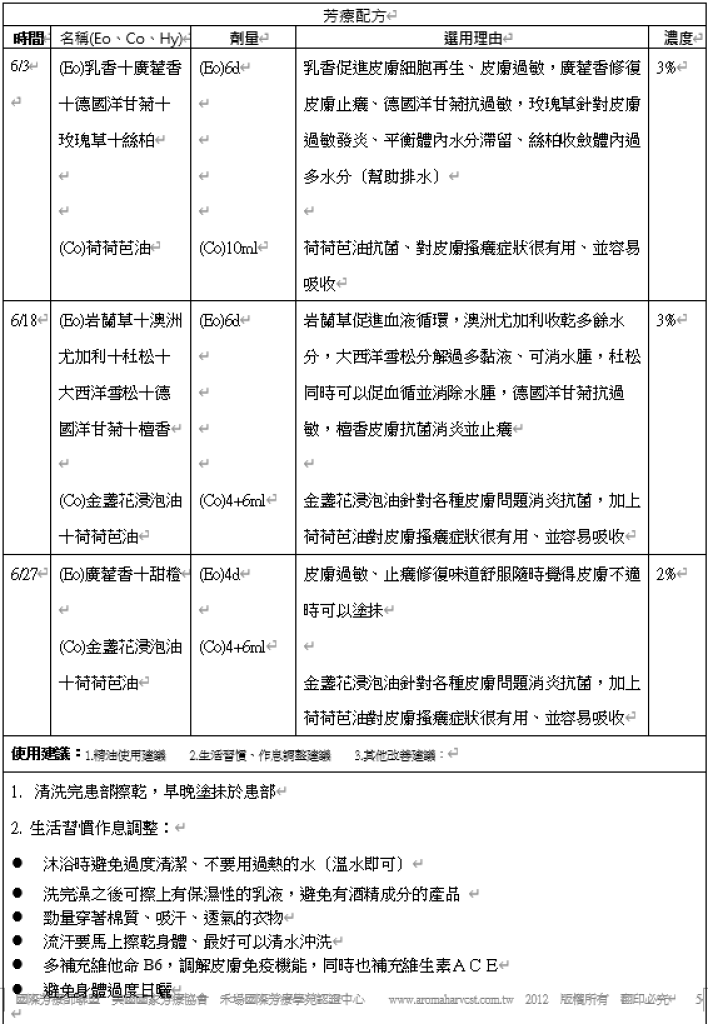

2.芳療措施

3.芳療評值

4.個案回饋