1.文獻查證

自律神經失調(Dysautonomia)是指因自律神經(autonomic nervous system, ANS)的問題所引起的症狀。自律神經系統控制著非自主(無法以意識控制)的身體活動,例如心跳、呼吸、消化等。當自律神經系統運作不良,可能引起心臟、血壓、呼吸、排尿等問題。

人體的神經系統可分為中樞神經系統與周邊神經系統。中樞神經系統主要是大腦與脊髓,周邊神經系統則由從腦幹發出的12對腦神經、31對脊髓神經所構成,並可分為接受刺激的感覺神經、可以自由控制動作的體神經、無法自由控制動作的自律神經三類。自律神經系統主要與內臟關聯,因此控制範圍包括血管、胃、腸、肝、腎、膀胱、肺、心臟等器官,同時也控制瞳孔活動、分泌汗水、唾液、消化液等功能。

自律神經又可分為交感神經與副交感神經,有時對於同一個器官會產生相反的效果,也因此兩組神經系統之間有著相互平衡、對抗的關係。交感神經活躍時,會產生使心跳與血壓上升、增加血糖等反應,幫助面對危急或壓力的狀況;副交感神經活躍時,則會讓心跳與血壓降低,進入休息狀態。當自律神經系統接收到來自身體部位或外界的訊息,就會透過交感神經刺激身體產身反應,或是透過副交感神經抑制身體的反應。

自律神經負責調節維持存活與體內平衡相關的系統,像是血液循環、呼吸、消化、免疫、代謝、內分泌等,如果自律神經失調,會造成身體的調節功能下降,使外在環境的變化容易對大腦與身體運作造成不良影響。當身體無法得到休息,就會引發自律神經失調症狀產生。一般來說,若患有自律神經失調其症狀約莫會有:胸悶、頭暈、頭痛、無法呼吸等。若至醫院檢查也找不出原因,就可能是自律神經失調找上門。若同時出現以上多個症狀,或是不斷的反覆發作,都可能就是自律神經失調。

病因:

交感神經與副交感神經失去平衡是其原因。與自律神經系統相關的各種症狀,且沒有炎症或腫瘤等器質性疾病。目前認為壓力或睡眠不足等,是造成交感神經與副交感神經失去平衡的原因之一。

自律神經是一套很奇妙的系統,雖然不受大腦控制,但卻很容易受到大腦作用的影響,例如緊張的時候,交感神經會亢奮;不安或憤怒的時候,交感神經和副交感神經會不規律亢奮;悲傷或情緒低落時,交感神經與副交感神經作用都會受到抑制。當我們長期面臨壓力且疲於應付時,自然有各種強烈情緒,這些都在在影響著自律神經。若是天生性格追求完美,或者過於敏感者,這樣的影響力恐怕加乘。時間一久,系統就如同失去彈性的像皮筋一樣,協調功能自然欠佳。

家醫科醫師王健宇在著作《醫生說你根本就沒病:只是自律神經失調》中指出,現代人自律神經失調增加的原因,與繁忙緊張的時代脫不了關係,日復一日趕著上班、趕著開會的模式,等於在過度燃燒自己的身體;加上許多人會出現違反身體本能的活動,熬夜、吃撐、節食、憋尿…等,違反了身體調節的本能,就會影響自律神經的平衡。

郭育祥醫師則在《不想生病就搞定自律神經》一書中說明,自律神經如同一條橡皮筋,當給予過大的壓力,造成這條橡皮筋緊繃,久了就會失去彈性,也就是自律神經失調。而造成緊繃的原因,除了環境因素以外,本身性格容易緊張、時常壓抑情緒、或是對自我要求較高(來自自己或周遭),或是長期承受過多的壓力與期待,這類與壓力相關的情況,都更容易引發自律神經失調。

不過另一方面,並不是只有「太忙」才會引發自律神經失調,因為有些人的精神壓力,其實來自於「太閒」,郭育祥醫師說明,突然失去人生目標或生活重心也可能造成潛在的精神壓力,長期下來也一樣可能讓自律神經失去平衡。

還有一類人的自律神經失調,來自於體質上本身就容易自律神經紊亂,因此即使壓力承受度正常,也可能自律神經本身仍然功能異常。郭育祥醫師指出,這類患者並不常見,不過透過呼吸訓練、瑜珈等方式,調整自律神經功能,即可改善。

此外,自律神經本身的運作具有節律,時常打破正常生理時鐘運作的話,也容易使得自律神經走向失調;而自律神經作為人體內的調控系統之一,也會受到人體內的其他功能影響,例如內分泌失調、更年期等等。

臨床症狀:

自律神經失調的症狀往往因人而異,有的人會頭痛、心悸、失眠,有的人會失眠、容易腹瀉,症狀較輕時,可以多做運動、調整睡眠、規律生活,有可能自然恢復。但如果症狀越來越嚴重,出現經常失眠、憂鬱、焦慮、長期腹瀉或便祕、不明原因的倦怠、情緒暴躁易怒、強迫性胡思亂想時,就需要尋求專業醫師的治療。

自律神經失調症狀:出現頭痛、暈眩、喘不過氣、心悸、胸痛、食慾不振、胃脹、疲勞感、便祕、拉肚子、失眠及月經不順等,也有憂鬱傾向、過度換氣症候群或情緒不安定等精神症狀。

自律神經失調症狀自我檢查:全身/身心/精神症狀

· 時常失眠、嗜睡,晚上多夢或淺眠,導致白天沒精神,或是疲倦感難以消除

· 食慾不佳

·

記憶力低下、集中力低下、容易感到焦慮不安

自律神經失調症狀自我檢查:局部症狀

· 頭眼耳

· 總是感覺頭痛或暈眩,不是頭感覺很沉重,就是天旋地轉,沒有神清氣爽的感覺

· 耳鳴的嗡嗡聲難以消除,或是像有一層障礙堵住耳道一樣聽不清楚

· 眼睛乾澀疲勞、睜不開,眼花看不清楚的感覺

· 心血管/呼吸胸腔:

· 容易感到胸悶、心慌,好像吸不到氣或呼吸困難、快要昏倒的感覺

· 心臟跳動很大力、會跳出胸口的感覺

· 口腔喉嚨

· 時常感覺口渴,不喝就覺得喉嚨乾渴不適、又怕喝水喝多了會頻尿一直跑廁所

· 味覺異常

· 喉嚨有異物堵塞壓迫或微刺感

· 消化排泄相關

· 常常感覺腹脹或有食道堵塞感,吃一點東西就肚子鼓脹

· 好幾天大不出來的便秘、一直拉肚子的腹瀉反覆或輪流發生

· 放屁、頻尿、殘尿感

· 四肢皮膚肌肉關節

· 麻痺、冰冷、潮紅、乾燥、多汗、搔癢、無法使力或乏力感

治療方式:

自律神經失調治療:改善生活習慣,如充足睡眠、均衡飲食、減輕壓力等;除此之外,還會投以抗焦慮劑及漢方藥等藥物療法。依症狀可能會進行自律訓練法、行為療法及心理諮商等治療。

治療分三階段,一開始需使用藥物,協助神經回穩。

治療可分為三階段,分別是:急性期、緩解期、保養期。急性期與緩解期需要搭配藥物,視患者症狀程度調整用量。一般人聽到治療需要用藥,都會試圖了解是否有機會不使用藥物。當自律神經失調症狀無法改善,意味著自律神經失去平衡,且沒有辦法靠自身能力恢復正常,這時藥物治療才是正確的。就如同骨折的人需要上石膏而非補鈣、正鬧牙痛的人需要根管治療而非好好刷牙、檢查出近視需要配戴眼鏡而非閉眼休息,藉由藥物先讓神經傳導回歸正常,才是自律神經失調治療的首要之務。隨著神經功能漸次改善,藥量再跟著遞減直到不需用藥。

想改善自律神經失調的問題,飲食也是一個很大的要素。自律神經失調名醫郭育祥在《不想生病就搞定自律神經》一書中提到,想維護自律神經的健康,在飲食方面可以從「抗氧化」、「壓力」兩大方面下手。

・改善自律神經失調飲食1:抗氧化營養素

首先,自律神經失調常與壓力有關,而壓力會讓人體內更容易產生自由基。自由基是人體新陳代謝的產物之一,雖然會被人體用來對抗外來病菌,但這種不穩定的物質,同時也可能攻擊人體細胞,使人容易衰老,甚至是影響DNA而增加罹癌的風險;而如果人的壓力太大,同時也會影響自由基的代謝,過多的自由基堆積在人體內,就更容易對人體造成傷害。

因此,想要避免自律神經失調的狀況,從生活與飲食中減少、消除自由基非常重要,首先就要避免外來環境增加自由基,例如吸菸、飲酒、環境汙染、暴露在過多的紫外線或輻射中等,都是需要極力避免的事項。

接著,就是透過飲食攝取幫助人體抗氧化的營養素了。郭育祥醫師指出,這類的營養素可分為兩大類:

· 天然抗氧化劑:維生素C、維生素E、硫辛酸、前花青素、CoQ10

· 幫助人體形成抗氧化酵素:銅、鋅、硒、鐵

其他包括GABA、類黃酮、類胡蘿蔔素...等各種營養素,也都對抗氧化具有各類的好處。因此,日常生活中多加攝取富含各種營養素的食物,包括深綠色蔬菜、蛋類、全穀類、堅果類等,對於維持自律神經平衡非常有幫助。

林俐岑營養師則撰文分享,有著豐富纖維與植化素的蔬果有助抗發炎,富含維生素B群的全穀類、雞蛋、瘦肉等食物,也對自律神經有益。

・改善自律神經失調飲食2:紓壓營養素

至於與自律神經失調息息相關的壓力,飲食也能起到幫助紓壓的作用。郭育祥醫師指出,有些營養素和人體內的神經傳導物質有關,因此經過消化吸收後,對於穩定情緒、放鬆也有幫助。這類的營養素與食物來源包括維生素B、維生素C、色胺酸、酪胺酸、鈣、鎂、鋅、卵磷脂、omega-3等等;而許多人怕胖而不敢多吃的醣類,其實也會在人體內轉換成幫助促進血清素分泌的物質。以上的營養素,可以在許多天然食材中找到,郭育祥醫師推薦了十大快樂食物,包含蓮子、花生、乳酪、核桃、香蕉、黃豆、豆腐、紅豆、雞蛋、柑橘。

除了抗氧化與舒緩壓力以外,想讓自律神經維持平衡,也要注意身體的免疫力,以及避免增加身體的負擔。郭育祥醫師就指出,免疫力與自律神經系統的穩定相關,因此可以透過攝取各種維生素、蛋白質、礦物質、類胡蘿蔔素等等營養,維持住身體的最佳免疫力。

林俐岑營養師也分享,除了平時就要養成正確攝取六大類的食物以外,包括香蕉、牛奶、燕麥、雞肉等食物,能夠幫助人體製造血清素,帶來愉悅感並減少憂鬱,達到舒壓與助眠的好處。

改善自律神經失調飲食3:注意進食時間也很重要

研究自然醫學領域的李德初醫師曾說明,每餐吃七、八分飽即可,同時晚餐減半,藉由減少食物在晚間9~11點對人體造成負擔,就能讓這段時間主要運行的「三焦經」恢復平衡,也讓自律神經進行修復。

避免加重自律神經失調的飲食

在減輕身體的負擔方面,《所有人都能用斷捨離調整自律神經》(原田賢)指出,過多的保健食品與藥物,除了可能帶來副作用,也會增加肝腎處理的負擔;咖啡因、尼古丁會對交感神經造成刺激;甜食、鹽分則分別會增加肝臟、胰臟、腎臟的工作量,都是日常飲食中需要盡量減少、以免引發自律神經失調的飲食問題。

林俐岑營養師也在部落和撰文指出,想要減少自律神經失調的情形,也要避免吃進對身體造成壓力的食物,包括甜食、炸物、酒精、太濃的茶飲與咖啡、包含罐頭與醃漬物在內的高鈉食品。

從運動到呼吸,醫師專業建議的放鬆治療法

現代人注重身體健康,除了飲食方面以外,運動的重要性也逐漸被強調,舉凡健走、慢跑、爬山、籃球、羽球、高爾夫、拳擊…各式各樣的運動都有其愛好者。不過,對於自律神經失調的族群來說,該怎麼做運動才會對身體更有好處呢?

郭育祥醫師說明,運動對於身心都有益處,生理上來說,運動後大腦會產生腦內啡,能夠產生愉悅感;心理上則可以分散並轉移注意力,暫時擱置煩惱的事情,能帶來舒壓的效果。而想要達成這些好處、同時避免增加會造成自律神經失調的壓力,郭育祥醫師認為,「能讓身體能放鬆的運動」才適合自律神經失調患者,例如游泳、太極、氣功、瑜珈、外丹功、靜坐等,都是可以考慮的選項。

如果真的挪不出時間運動?那就從日常生活中,鍛鍊呼吸或進行泡澡開始做起吧。

郭育祥醫師說明,呼吸是人的本能,「正確呼吸」能幫助增加血氧、調整血壓、促進新陳代謝等等好處,也是免費卻真正有效能強化自律神經的藥方。自律神經失調的人,大多處於交感神經過度活躍的狀態,呼吸時常偏急、偏淺,透過學習緩慢呼吸、拉長呼氣時間,幫助身體放鬆、安撫過度活絡的交感神經,就能讓自律神經漸漸地恢復平衡。

不過,什麼樣的呼吸才是「正確呼吸」呢?郭育祥醫師認為用鼻子而非用嘴呼吸、腹式深呼吸最佳,並提醒4大撇步

- 姿勢:背部要打直,放鬆拱起僵硬的肩膀,讓胸部自然挺出、下巴與小腹自然微縮。

- 放鬆:一開始不要太著重正確的呼吸秒數,先放空腦袋、專心在呼吸上。

- 腹式呼吸:可以先平躺、雙手放在腹部(或放一本書),吸氣時感受手部或書本抬高、吐氣時往下凹,吸氣與吐氣各約5秒鐘,每天早晚各練習5~15分鐘。

- 慢慢吐氣:吐氣時副交感神經比較活躍,腦波也會轉成更為放鬆的狀態,還能排除過多的二氧化碳。

肩頸痠痛、腸胃不適、頭痛、無力…當生活中不斷被這些小病痛困擾的時候,你是否首先也會想走進藥局,買個腸胃藥、頭痛藥或酸痛貼布來改善,或是求助醫院診所,請求醫師開藥讓這一切惱人的毛病都停止下來?雖然現今藥物取得方便,但有些病症,像是自律神經失調,卻步是一帖藥就能解決的;更精準地說,對於自律神經失調的患者來說,吃藥也許更不是最佳解方。

日本一位插畫家崎田美菜,就曾出書分享自己的經歷。原本因為生活低潮,深陷在憂鬱、無力、頭痛等自律神經失調症狀的她,曾經也需要求助身心科,為了控制病情更需要持續吃藥…但在固定上瑜珈課、持續在家做簡單的練習之後,由於學習了正確的呼吸控制,她親身體會到了各種不適症狀都有所改善,甚至最後連服了8年的藥都能停掉!崎田美菜也將這段經歷與自己平常練習的瑜珈,一起繪製成漫畫,在網路上連載分享,集結出書後更在日本暢銷超過35萬冊。

康聯預防醫學顧問心理師廖芳芸曾指出,自律神經失調常被認為與壓力有關,壓力會讓人體時常處在緊張的狀態下而忘記休息,久而久之,不但能量會過度耗損,讓人在緊急狀態時維持動能的油門也會失靈,對身心健康皆有影響。

既然如此,比起吃止痛藥緩解各種身體不適症狀,或許更重要的是從生活中解除壓力的來源。廖芳芸心理師建議,透過均衡飲食與專心吃飯、培養運動習慣、良好的睡眠、每天片刻的舒壓休息時間,都能夠幫助保養自律神經。

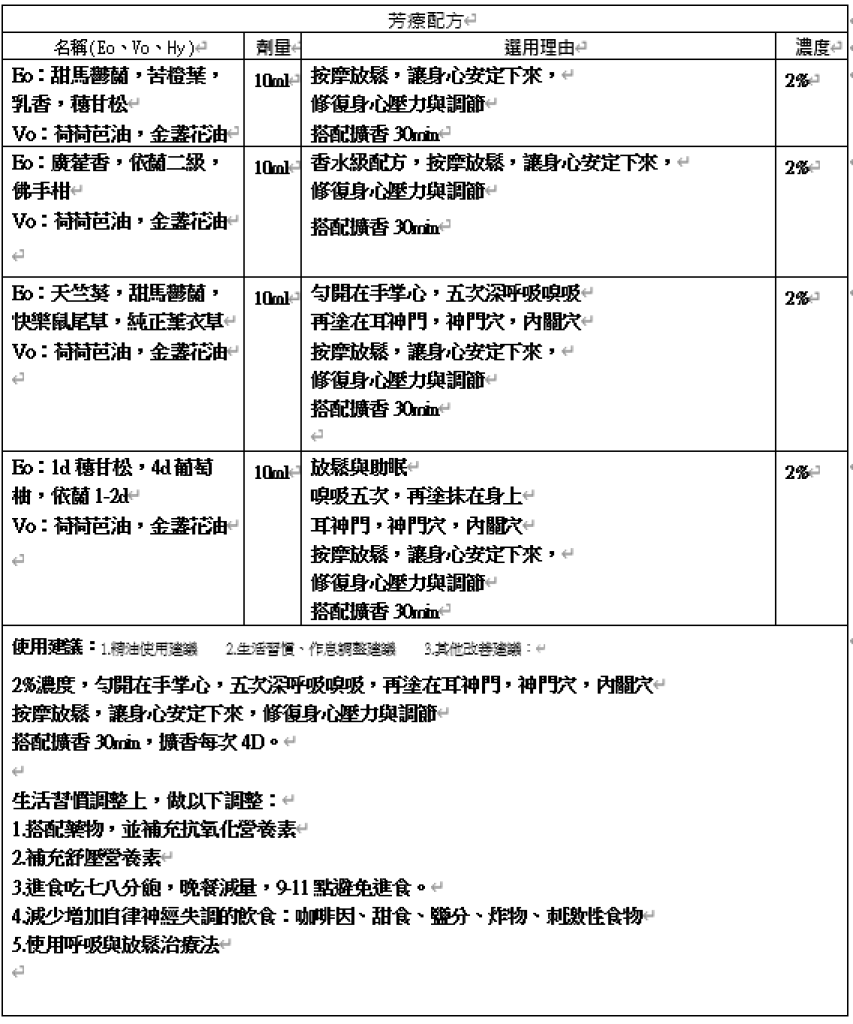

2.芳療措施

3.芳療評值

4.個案回饋