1.文獻查證

1. 病因:肌筋膜疼痛

查詢文獻,可以看見「肌筋膜疼痛症候群」的資訊。「肌筋膜疼痛症候群」的臨床症狀,包括膝蓋前側或下側的疼痛緊繃感,合併膝關節的活動度受限,當做蹲下、站起等彎曲伸直膝蓋的動作,會覺得僵硬。 這些臨床症狀,都與個案所描述的情況若合符節。(在調配處方前,有建議個案最好親至醫院檢查)

肌筋膜痛症候群為臨床上極常見的病症,與纖維肌痛(fibromyalagia)不同的是肌筋膜痛是區域性疼痛,而纖維肌痛是全身多發性的病症。肌膜可分為三層:表面肌膜、深肌膜、內肌膜,不同肌膜分別負責不同層面之功能。整體而言肌膜在全身是連續性的包裹器官、血管、神經、肌肉等所有組織,負責支持、穩固、營養、分隔。在不同肌膜中有不同之感覺受器,如本體感覺受器、機械受器等,與相關之組織作複雜的互動。它所引起的疼痛造成相關的官能障礙,有時會伴隨自律神經興奮的現象。

2. 臨床症狀

A、在臨床表徵上,一般的實驗室分析結果皆正常。肌電圖上可發現局部收縮區活動較多,表徵有下列幾種:

1、壓痛點(TP--trigger point):通常存在人體緊繃的肌束(taut band)當中,受到壓力刺激會有局部抽痛,也有可能引發轉位痛。當然依嚴重情形不同分為

活性壓痛點(ACtive TP):不壓就會痛;

潛在壓痛點(latent TP):要壓才會痛;

附屬壓痛點(satellite TP):常發生在轉位痛區之肌膜;

二度壓痛點(secondary TP):發生在拮抗肌上之壓痛點。這些壓痛點通常經過直接或間接刺激才引起疼痛,被活化後會一直存在,迫使肌肉避免痛楚而造成肌肉緊抗(guarding)限制動作,逐漸變成遲緩性壓痛點。

2、筋膜痛(fascial pain):這類疼痛好發在中年少活動女性,但隨工商業發達辦公室人口的增加,這類病人有年輕化的驅勢,女性仍多於男性。肌膜痛與壓痛點有相關性者我們稱之為轉位痛(refer pain),每一塊肌肉轉位痛皆不相同,但同一個肌肉轉位痛位置都落在同一區域。轉位痛的嚴重程度和範圍大小與壓痛點有正相關性而與肌肉大小無關。

詳細機制並不清楚,只能歸結出下列幾點相關因子:

1、慢性肌肉過度負荷:使機械張力增加,造成肌筋膜過度負荷。

2、姿勢不良:以腰椎過度前彎為例;有可能引起下背痛、在腰椎兩側可找到壓痛點;而胸椎受腰椎影響也容易在胸椎兩側找到壓痛點;頸椎過度前彎在後腦勺枕骨下緣引起疼痛;而身體左右不對稱也會引起肌筋膜疼痛,常見於維持姿勢的大肌群。

3、外傷:外傷引起脊椎旁小肌肉因不正常張力而產生疼痛現象。

4、局部營養不良,以維他命C為最直接關係。

5、血液方面問題:以負血為常見因素,主要缺乏維他命B12、B6與葉酸。有缺乏、憂鬱、無力、焦躁、緊張等情形,容易引發肌筋膜疼痛。

6、代謝與內分泌問題:以甲狀腺分泌不足與低血糖最有關係。甲狀腺素分泌影響ATP的形成,造成肌肉能量危機;低血糖使交感神經興奮,血管壁收縮,血液供給降低。

7、藥物副作用:有正向幫助的藥物如,黃嘌呤、咖啡因等;但合成動情激素、麻黃素、部分抗憂鬱藥物及類固醇等,因不同藥理會對組織造成不同的影響,亦會引發肌筋膜痛。

8、睡眠品質不佳。

9、心理因素。

3. 治療方式

A、症狀減緩:

1、肌筋膜鬆弛技巧(myofascial release technique):此技巧包含不少其它觀念,如軟組織技巧(soft tissue technique)、肌肉能量技巧(muscle energy technique)、非直接技巧(indirect technique)、頭蓋薦骨內力技巧(inherent force craniosACral craniosACral technique)等,主要目的在於利用物理治療中操作治療的技巧,幫助病患減輕不適,當然需要根據物理治療評估並視病患需求予以治療。

2、水療、電療、冷熱療、運動治療、操作治療等:配合病患情形予以不同之治療處方。

B、減少能量支出(energy expenditure):教育病患運用身體之生物機械原理,使各動作、活動都能利用正常且適當之肌群,減少能量支出。以避免不適當姿勢增加肌膜不正常張力,而引發疼痛。

C、增強神經控制(neurological control):使病患能利用神經動作控制,訓練較弱小肌群或被代償而較萎縮之肌群,使肌肉動作能符合肌肉動力學及生物力學,減少慢性的肌膜過度負荷。

D、增加循環功能(circulatory function):針對肌膜及相關組織特性,增進肌膜營養和新陳代謝,回復肌膜和相關組織活性。

E、病患自我調整(self-regulation):主要加強病患身體圖像(body image)。根據臨床觀察常見這類病患都有姿勢不良及職業工作性質相關,而習慣正是引發疼痛的主因。不知大家有否照大頭照的經驗,攝影師不斷的要求把頭放在「我覺得不正的」位置上,而照出來是正的!同樣的道理物理治療師就是要糾正不正確的姿勢,使肌肉骨骼系統可以對稱的活動,減少能量支出、增強神經肌肉控制、加強循環及新陳代謝功能,避免肌筋膜痛。

4. 照護措施

物理治療在家計畫(home program):治療師經過評估後,將病患所需要注意之概念融於日常生活中,使治療效果事半功倍。

1、 牽拉運動(stretch):利用簡單之牽拉技巧,教育病患居家自我治療,可以有效的減輕症狀

2、生活工作環境的注意要項:教育病患生活工作環境之重要,例如:工作台的高度、物品大小之擺放配置、椅子的高度、椅背的設計、提物的技巧、背包的位置及背法等等,不勝枚舉。目的只有一個就是使病患維持良好的生物機械姿勢,減少能量損失,避免不正確姿勢造成肌筋膜張力增加,增加受傷的風險。

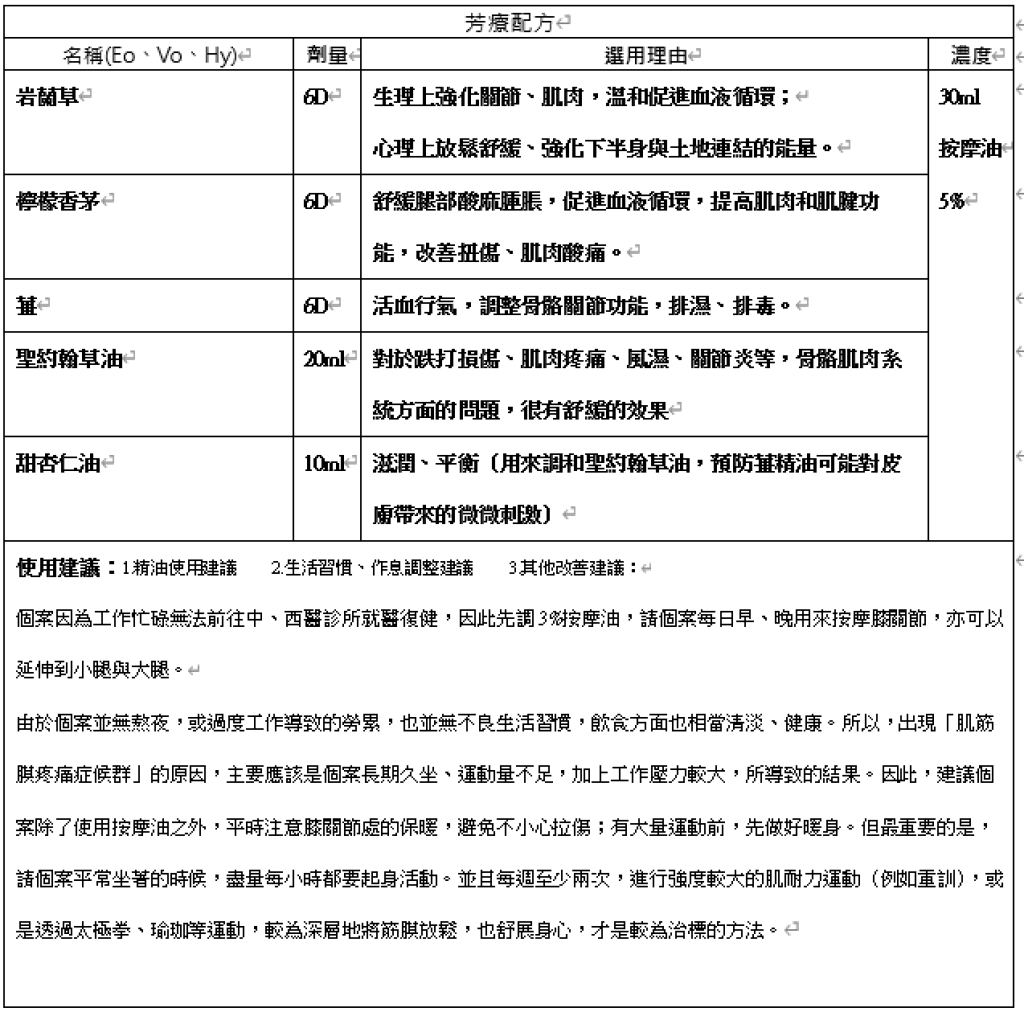

2.芳療措施

3.芳療評值

4.個案回饋